概要

ヒラマサ:Seriola aureovittata Temminck & Schlegel 1845

撮影地: 静岡県伊東市 水深10メートル 10月

提供映像(サンプル映像は1280x720.30pです)

- コーデック:H264-MPEG4AVC

- 解像度:1920x1080

- フレームレート:59.94

- 長さ:2分51秒

- サイズ:825MB

分類・分布

脊椎動物亜門 > 条鰭綱 > スズキ目 > アジ科 > ブリ属 > ヒラマサ

東北以南、黄海、カリフォルニア、オーストラリア。温暖な海域を好む。

近年、ヒラマサは北西太平洋・北東太平洋・南半球でそれぞれ遺伝的に分かれているとされ、日本を含む北西太平洋のヒラマサは、

学名「Seriola lalandi」を「Seriola aureovittata」とするべきとされています。

特徴・雑学

ブリと非常によく似ますが生息域は異なります。冷たい海でも生息するブリと違い、ヒラマサは暖かい海を好みます。

【ヒラマサとブリ、そしてヒラブリ】

ヒラマサとブリは非常に似ています。

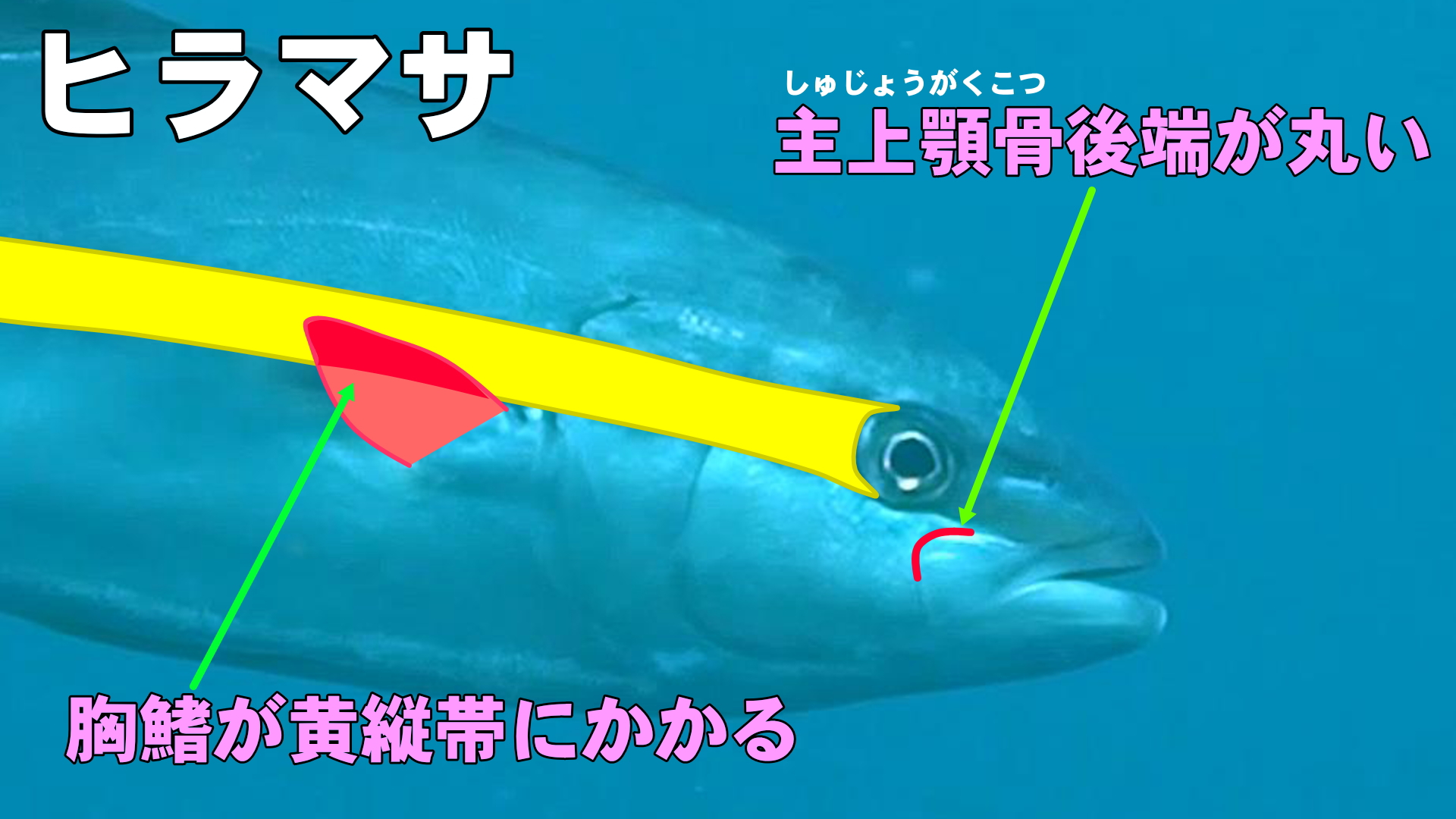

水中での観察では限界がありますが、体側の黄色い縦帯が鮮明で胸鰭が接している(ブリは接しない)、上顎後端の角が丸い(ブリは尖る)ことが識別のポイントになります。

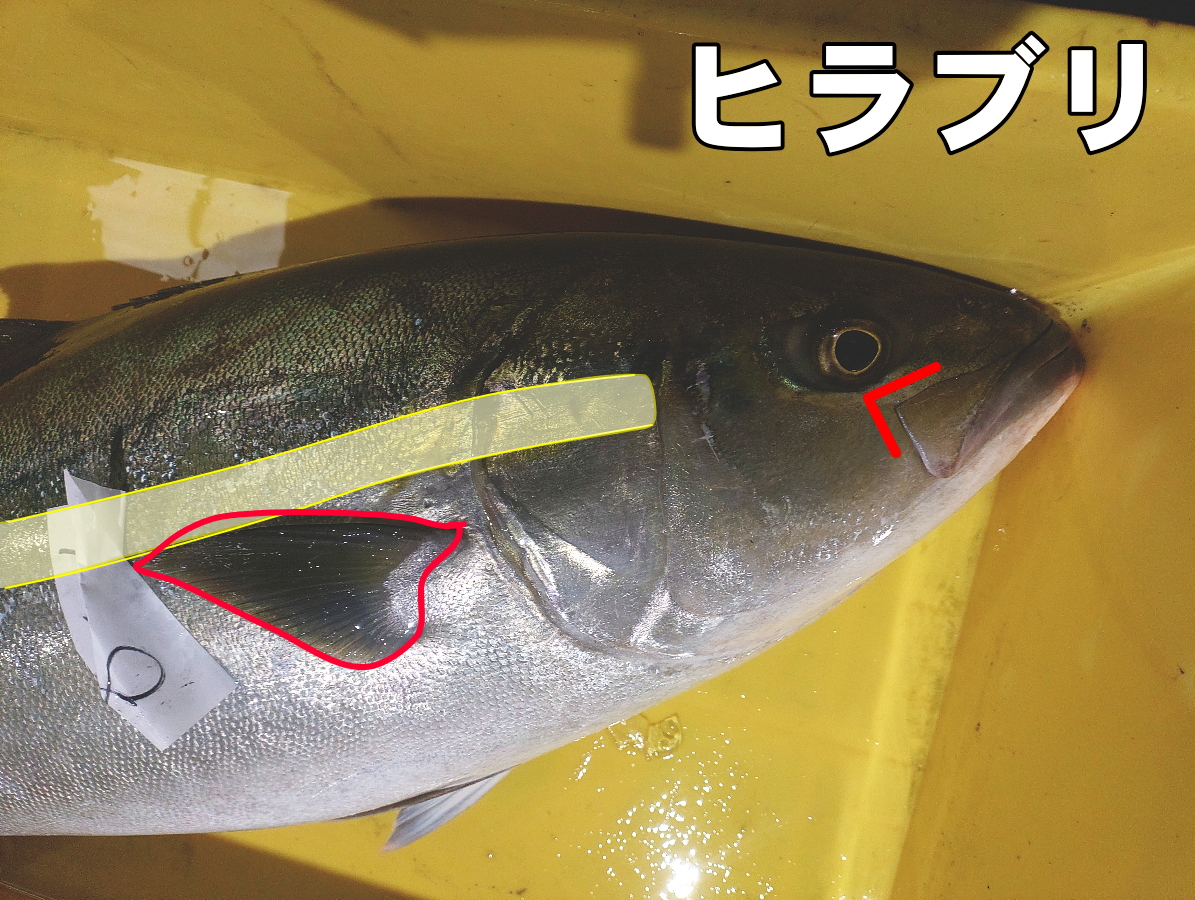

稀に、胸鰭が黄色い縦帯に接していて、ヒラマサの特徴を持っているにもかかわらず、上顎後端は尖ったブリの特徴を持つ個体が漁獲されることがあります。

両方の特徴を合わせ持つ個体は、ヒラマサとブリの交雑とされ「ヒラブリ」などと呼ばれています。

ヒラブリの味は、ブリとヒラマサを合わせた味だということですが、非常に個体差があるようです。

また、ブリは大きな群れで回遊する傾向が強い魚ですが、ヒラマサは単独~小群で回遊する傾向があります。

性転換はしない「雌雄異体」の魚で、生後半年~1年(20センチ~25センチ)で性腺が分化し始め、雄は生後2年(全長80センチ)メスは3年(全長90センチ)で成熟すると考えられています。(*1*2)

ヒラマサの特徴

▲ 上顎後端は丸く、胸鰭は黄帯にかかる

ブリの特徴

▲ 上顎後端は角ばる

▲ 胸鰭は黄帯にかからない

Seriola属の交雑個体「ヒラブリ」

▲ 上顎の特徴はブリだが胸鰭はヒラマサの特徴を持つ

【出世しないヒラマサ】

旬は春〜初夏(4〜7月)とされ、産卵前には脂がのり、身が締まります。

一方、ブリは冷たい海域にも生息し、旬は12月から2月とされます。

寒い時期には山間部を含む広い地域に流通しやすく、正月に縁起を担いで「出世魚」であるブリを食べるという風習が広まりました。

ヒラマサは暖かい地域に多い魚のため、保冷や輸送が未発達だった時代には遠隔地へ広まりにくく、また正月のめでたい時期に旬を迎えないことから、

ブリとよく似ていながらも「出世魚」としての段階名は定着しませんでした。

江戸でよく食べられた出世魚「ボラ」

【養殖と種苗】

日本では1970年代より、天然のヒラマサ稚魚(モジャコ)を採捕して育てる方式が主流です。(*5) 長崎・大分・鹿児島・高知など黒潮域が主要産地です。

人工ふ化からの養殖も行われていますが、仔魚期の生残や親魚の成熟制御など課題があり、商業的には研究段階と言えます。(*3*4*6)

【地方名】

ヒラス(九州・高知)、ヒラソ(島根)、ヒラゴ(九州の若魚)、コヒラ(山口の若魚)、マサ(関東)、シラマサ(東北南部)

参考動画:若いブリの群れ

食・利用

産卵期は4月~8月で、産卵前の春から初夏が旬であるとされています。(*8)

脂はブリより控えめで、筋肉質のしっかりした食感。刺身・握り・カルパッチョの評価が高く、春〜初夏は特に上質とされます。

その他、焼き物・照り焼き・しゃぶしゃぶ・みそ煮・酒蒸しなど和食の他、ポワレやオイル焼などの洋風料理にも幅広く合います。(*9)

市場では高級魚扱いで、条件によってはブリの2倍以上の相場になる例があります。

毒・危険性

有毒棘や毒腺はありません。

ブリ筋肉線虫(Philometroides seriolae)が寄生している場合がありますが、食べても健康被害はありません。

また、養殖のヒラマサにはブリ筋肉線虫は寄生することが無いので、天然物の証であるとも言われています。(*7)

参考資料

- 日本産魚類全種リスト(分類情報)/鹿児島大学総合研究博物館

▶ 見る - JAMSTEC BISMaL(分類情報)

▶ 見る - 原色魚類大図鑑 北隆館 阿部宗明監修

- 日本の魚類 大日本国書株式会社 田中茂穂著

- 学研の図鑑LIVE魚 学研 本村浩之総監修

- *1 Assessment of yellowtail kingfish (Seriola lalandi lalandi) reproductive physiology, as a basis for aquaculture development

C. W. Poortenaar, S. H. Hooker, N. Sharp/Aquaculture(2001)201 P271-286

▶ 読む - *2 Sizes and ages in commercial landings with estimates of growth, mortality and yield per recruit of yellowtail kingfish (Seriola lalandi) from New South Wales, Australia

J.Stewart, D.J.Ferrell, B.vanderWalt/Marine and Freshwater Research(2004)

▶ 読む - *3 ヒラマサ養殖の豆知識/近畿大学水産研究所

▶ 見る - *4 ブリ概況/国立研究開発法人 水産研究・教育機構

▶ 読む - *5 しいら漬け漁業実態およびヒラマサ漁獲変動と海水温との関係/福岡県水産海洋技術センター研究報告書 17号(2007)

▶ 読む - *6 ヒラマサの産地情報・流通解説(人口種苗養殖・大分ヒラマサ)/プライドフィッシュ

▶ 見る - *7 ブリ筋肉線虫 Philometroides seriolae/東京大学大学院農学生命科学研究科 水圏生物科学専攻

▶ 見る - *8 ガチ刺身(黄金ヒラマサ)/長崎市 農林水産部

▶ 見る - *9 ヒラマサ旬ばなし/JF-NET

▶ 見る