概要

ハタタテダイ:Heniochus acuminatus (Linnaeus, 1758)

撮影地:静岡県沼津市

- コーデック:H264-MPEG4AVC

- 解像度:1920x1080

- フレームレート:59.94

- 長さ:47秒

- サイズ:225MB

- (SAMPLE動画は1280☓720です)

分類・分布

脊椎動物亜門 > 条鰭綱 > スズキ目 > チョウチョウウオ科 > ハタタテダイ属 > ハタタテダイ

南日本、琉球列島

特徴・雑学

ハタタテダイは、白と黒の太いストライプと黄色い尾びれ、そして背中から大きく伸びる一本の「旗」が特徴的なチョウチョウウオ科の魚です。

背びれの第4棘が極端に長く伸びており、水中でひらひらとなびく様子が旗竿のように見えることから、「旗を立てた鯛」=ハタタテダイという和名がついたとされています。

学名の属名 Heniochus はギリシャ語で「馬車の御者」を意味し、長く伸びる第4背びれ棘が馬を操る御者の鞭に見立てられたものです。

【縞模様のシグナル】

ハタタテダイにはフグ類のような毒や、カサゴ類のような強い毒棘はありません。

体の縞模様は「私は有毒で危険」という意味での警告色(Aposematic coloration)ではなく、社会的コミュニケーション(同種シグナル)としての役割が大きいと考えられています。

チョウチョウウオ科全体を対象にした研究では、縞模様は「社会性」「生息環境のタイプ」「食性の複雑さ」といった生態的な要因とともに進化してきたことが示されており、

同種同士が互いを見分けたり、ペアや小さな群れのまとまりを保つための視覚シグナルとされています(*1)。

また、白と黒のコントラストは自らの輪郭をぼかし、捕食者から見えにくくする「分断色」(Disruptive Coloration)であるとも考えられています。

【ムレハタタテダイとの比較】

本種とよく混同される近縁種にムレハタタテダイ Heniochus diphreutes がいます。

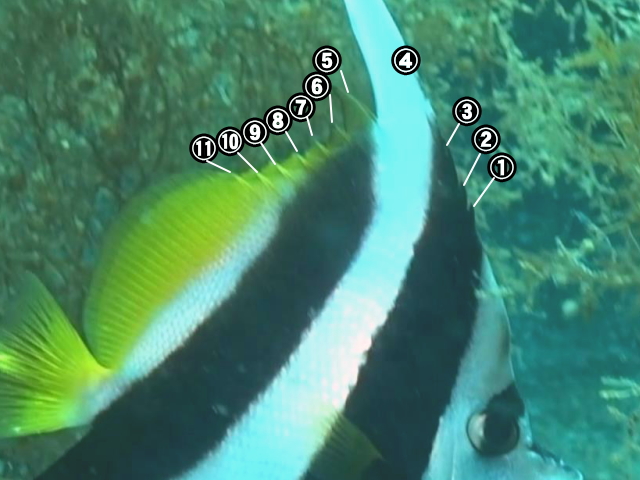

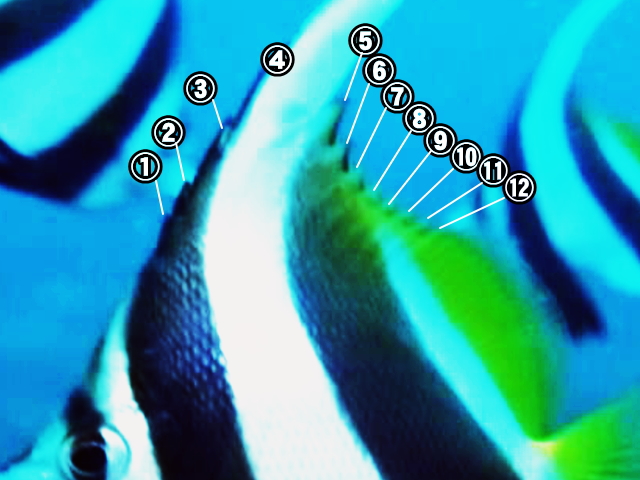

両者は模様が非常によく似ていますが、背びれの棘条数は明確に違います。

第4棘が長く伸びるのは両種とも同様で、ハタタテダイは11本(稀に12本)であるのに対し、ムレハタタテダイは12本(稀に13本)です(*2)。

水中での簡易的な見分けでは、突き出るように伸びた尻ビレで白と黒の模様がどのように分かれるかが目安とされ、

尻ビレ頂点部で明確に分かれ目があるのがムレハタタテダイ、頂点ではない部分に不明瞭な分かれ目があるのがハタタテダイとされます。

その他にも模様や形状での見分け方が示されることがありますが、成長段階で変化することもあり明確ではありません。

動画の個体では、背びれの棘条が11本であることを確認し、ハタタテダイと判断しました。

▲ ハタタテダイ背ビレ

棘条は11本

▲ ハタタテダイ尻ビレ

色の分かれ目は不明瞭で頂点ではない

▲ ムレハタタテダイ背ビレ

棘条は12本

▲ ムレハタタテダイ尻ビレ

色の分かれ目は明瞭で頂点

【ムレないハタタテダイ】

行動面では、ムレハタタテダイが名前の通り大きな群れを作るのに対し、ハタタテダイは単独もしくはペア、小さな群れで見られることが多い種類です。

伊豆半島周辺では季節的な来遊魚で、通年で観察できる魚ではありません。

本映像は静岡県沼津市で6月に撮影されたもので、比較的大きな個体が海藻の表面をついばんでいました。

参考動画:ムレハタタテダイの群れ

食・利用

一般的な食用魚として漁獲・流通することはほとんどありません。

刺し網や定置網などで漁獲されるものの「未利用魚」とされています。

身は美味しく食べられるとされ、通信販売で入手可能という情報もあります(*3)。

一方、観賞魚としては人気があり、海水魚ショップなどで生体での販売がされています。

毒・危険性

ハタタテダイの毒性はありません。シガテラ毒蓄積の公式資料は見つかりません。

参考資料

- 日本産魚類全種リスト(分類情報)

鹿児島大学総合研究博物館

▶ 見る - JAMSTEC BISMaL(分類情報)

▶ 見る - 原色魚類大図鑑 北隆館 阿部宗明監修

- 学研の図鑑LIVE魚 学研 本村浩之総監修

- *1)Spots and stripes: ecology and colour pattern evolution in butterflyfishes

(斑点と縞模様:チョウチョウウオ類における色彩パターンの生態学と進化)

Jennifer L. Kelley, John L. Fitzpatrick, Sami Merilaita

Proceedings of the Royal Society B, 2013

▶ 見る - *2)USGS 無脊椎・魚類外来種データベース(Nonindigenous Aquatic Species)Heniochus acuminatus

USGS Nonindigenous Aquatic Species Database(アメリカ地質調査所)

▶ 見る - *3)食用としてのハタタテダイ属

サカナト

株式会社週刊つりニュース

▶ 見る